2012年09月14日

其の791 水性塗料の可能性

ふと、水と油は混ざらないんじゃないの?と思い

今まで最初から論外だった水溶性塗料の可能性について実験してみた。

ここで言うところの水性とはタミヤカラー、油性はMr.カラーである。

白の上に茶を筆で重ね塗りし、12時間ほど乾燥させそれぞれ

1液性ウレタン(フロアM)とセルロース(ハンクル製)にデッピングしてみた。

!?

タミヤカラーXウレタンはまったく色流れ無し!

密着性とか発色性とか問題があるかもしれないが

ん~、これは使えるかも!

セルロースによるデッピングに対してもMr.カラーよりタミヤカラーの方が

色流れに対し耐力があるようであるが、色々と試してみると決して100%ではない。

タミヤカラーXウレタンでも少しにじむ事があった。

同じ水溶性でもタミヤカラーとMr.カラーの水性ホビーカラーは

まったくの別物なので注意が必要である。水性ホビーカラーは

かなり絵の具に近く色流れに対する抵抗力はまったく無い、ただ

逆を言えば溶剤の有害性は低いと言えよう。

ネットで検索すると色流れはこうしたら防げると言う書き込みが

多々あるのだが実際にやってみると100%と言うのは無いようだ。

希釈率、乾燥時間、塗装回数、塗装の厚み・・・

難しい!

自分なりの解決策を探し続ける毎日だ!

今まで最初から論外だった水溶性塗料の可能性について実験してみた。

ここで言うところの水性とはタミヤカラー、油性はMr.カラーである。

白の上に茶を筆で重ね塗りし、12時間ほど乾燥させそれぞれ

1液性ウレタン(フロアM)とセルロース(ハンクル製)にデッピングしてみた。

!?

タミヤカラーXウレタンはまったく色流れ無し!

密着性とか発色性とか問題があるかもしれないが

ん~、これは使えるかも!

セルロースによるデッピングに対してもMr.カラーよりタミヤカラーの方が

色流れに対し耐力があるようであるが、色々と試してみると決して100%ではない。

タミヤカラーXウレタンでも少しにじむ事があった。

同じ水溶性でもタミヤカラーとMr.カラーの水性ホビーカラーは

まったくの別物なので注意が必要である。水性ホビーカラーは

かなり絵の具に近く色流れに対する抵抗力はまったく無い、ただ

逆を言えば溶剤の有害性は低いと言えよう。

ネットで検索すると色流れはこうしたら防げると言う書き込みが

多々あるのだが実際にやってみると100%と言うのは無いようだ。

希釈率、乾燥時間、塗装回数、塗装の厚み・・・

難しい!

自分なりの解決策を探し続ける毎日だ!

2012年08月09日

2012年07月16日

其の765 U-6の評価

今日は1日三男のサッカー大会があったので釣りはお休み。

ところでサッカーの年齢別カテゴリーがあるのはご存知と

思うが一番下はいくつなのか知っていますか?

今日の大会はその一番下のカテゴリーであるアンダー6の大会であった。

幼稚園で言う所の年長さん、5歳と6歳のカテゴリーだ。

人数は6人制でオフサイド無しのローカルルールなのだが

参加チーム7チームの総当たり戦で、結構ゲームは白熱!

特に指導するコーチと親たちの応援ぶりはこの夏一番の気温より

暑かった。

それにしてもみんな必死でかわいい!

息子の幼稚園チームは

4勝2敗勝ち点12で2位タイだったのだが得失点差で3位。

みんなよく頑張りました。お疲れさん!

(ウチの子はちょっとガンバリが足りなかったのだが・・・ )

)

・・・・・

今日は最初から釣りに行くつもりは無かったのだが4時頃に起こった

震度3の地震で目が覚めてしまった為、昨晩トップコートを塗った

スピナベの仕上げをした。

この間のフラットラバースカートの細い奴を半分間引き、代わりに

茶色のスカートを入れて、それっぽくしてみた。

(ホントは全部フラットタイプにしたいのだが・・・)

[首振りヘッドツインワイヤー仕様]

三男いわく、

「お父さん、コレは釣れそうだね!」

「うん!オレもそう思う!!!」

ところでサッカーの年齢別カテゴリーがあるのはご存知と

思うが一番下はいくつなのか知っていますか?

今日の大会はその一番下のカテゴリーであるアンダー6の大会であった。

幼稚園で言う所の年長さん、5歳と6歳のカテゴリーだ。

人数は6人制でオフサイド無しのローカルルールなのだが

参加チーム7チームの総当たり戦で、結構ゲームは白熱!

特に指導するコーチと親たちの応援ぶりはこの夏一番の気温より

暑かった。

それにしてもみんな必死でかわいい!

息子の幼稚園チームは

4勝2敗勝ち点12で2位タイだったのだが得失点差で3位。

みんなよく頑張りました。お疲れさん!

(ウチの子はちょっとガンバリが足りなかったのだが・・・

)

)・・・・・

今日は最初から釣りに行くつもりは無かったのだが4時頃に起こった

震度3の地震で目が覚めてしまった為、昨晩トップコートを塗った

スピナベの仕上げをした。

この間のフラットラバースカートの細い奴を半分間引き、代わりに

茶色のスカートを入れて、それっぽくしてみた。

(ホントは全部フラットタイプにしたいのだが・・・)

[首振りヘッドツインワイヤー仕様]

三男いわく、

「お父さん、コレは釣れそうだね!」

「うん!オレもそう思う!!!」

2012年06月29日

2012年06月27日

其の750 ガストーチ

ジグヘッドを自作する際、鉛を溶かすガストーチは

以前は左の物をずっと使っていたのだが1年ほど前に

右の物に変えた。

新しい奴はトリガー式の着火装置が装備されているので

とても便利である。

火力も強力で鋳込み一回分約20g程の鉛は5秒もしない内に

簡単に溶ける。

久しぶりにこのガストーチを使ってジグヘッドを作った。

先シーズンはほとんどオカッパリヘッドJH-38を使っていたのだが

残念ながら?JH-38はこれ以上重いサイズが無いので自作するしかない。

自作ジグヘッドの重さは約8g

今シーズンよく行く処は水面が見えないこんな所なので

1/8オンスなんかでは使い物にならないのだ

2012年06月22日

其の748 疲労困憊

昨日は製作途中で力尽きてしまい申し訳ない!

でも本当に疲れてしまったのである。

初めて「研ぎ出し」なる手法に挑戦したのは良いのだが

どっぷりとその世界にはまってしまい、集中し過ぎてしまった。

適当に研ぎ出すならそんなに疲れなかったのだが

見た目的に白を基調にピンクの柄をイメージに従って

配置したかったので思いの他手こずってしまったのだ。

どのくらいまで削っても大丈夫なのか判るように

昨日の記事でも書いたように塗装の2番目に赤を塗った。

要するに赤が出たらそれ以上は危険だと言う目安なのだ。

ところが

いきなり赤を通り越し下地の白が、・・・

よく見ると木の地肌も出てるし!

なるべくそんな失敗が無いよう各層が厚くなるよう筆塗りにしたのに

いきなり地肌まで達してしまうとは!

なのでその後の作業がやけに慎重になってしまったのである。

模様の全体像を考えながら息を凝らして研ぎ出す。

削り過ぎてしまうと取り返しがつかなくなってしまうので

少しずつ少しずつ慎重に研いでいったら、あっという間に

2時間が過ぎ、こりゃいくらやってもキリが無いなと

疲れ果てて作業を止めたのは開始から2時間半。

当初の想像通りの納得の行けるものに仕上がったのだが・・・

それにしても、すっげー疲れた

もう研ぎ出しはしたくない!ってくらい!!!

無心で研ぎだしていると、小学校の頃の美術の授業を思い出した。

授業時間の制限はあったのだが、そんな事は考えずに納得行くまで

細かい作業をしていた自分だった。昔からこんな作業が得意だったのだ。

放課後、出来上がるまで付き合ってくれた美術の松山先生が大好きであった・・・

おっと話がそれたが、

さあ後はアイを付けてウレタンでコーティング、リップを付ければ完成。

デビューは来週の土日あたりか?・・・

でも本当に疲れてしまったのである。

初めて「研ぎ出し」なる手法に挑戦したのは良いのだが

どっぷりとその世界にはまってしまい、集中し過ぎてしまった。

適当に研ぎ出すならそんなに疲れなかったのだが

見た目的に白を基調にピンクの柄をイメージに従って

配置したかったので思いの他手こずってしまったのだ。

どのくらいまで削っても大丈夫なのか判るように

昨日の記事でも書いたように塗装の2番目に赤を塗った。

要するに赤が出たらそれ以上は危険だと言う目安なのだ。

ところが

いきなり赤を通り越し下地の白が、・・・

よく見ると木の地肌も出てるし!

なるべくそんな失敗が無いよう各層が厚くなるよう筆塗りにしたのに

いきなり地肌まで達してしまうとは!

なのでその後の作業がやけに慎重になってしまったのである。

模様の全体像を考えながら息を凝らして研ぎ出す。

削り過ぎてしまうと取り返しがつかなくなってしまうので

少しずつ少しずつ慎重に研いでいったら、あっという間に

2時間が過ぎ、こりゃいくらやってもキリが無いなと

疲れ果てて作業を止めたのは開始から2時間半。

当初の想像通りの納得の行けるものに仕上がったのだが・・・

それにしても、すっげー疲れた

もう研ぎ出しはしたくない!ってくらい!!!

無心で研ぎだしていると、小学校の頃の美術の授業を思い出した。

授業時間の制限はあったのだが、そんな事は考えずに納得行くまで

細かい作業をしていた自分だった。昔からこんな作業が得意だったのだ。

放課後、出来上がるまで付き合ってくれた美術の松山先生が大好きであった・・・

おっと話がそれたが、

さあ後はアイを付けてウレタンでコーティング、リップを付ければ完成。

デビューは来週の土日あたりか?・・・

2012年06月21日

其の747 研ぎ出しに挑戦

以前から一度やってみたかった「研ぎ出し」なる手法に挑戦してみた。

白・・・・・・・筆塗り

赤・・・・・・・筆塗り

白・・・・・・・筆塗り

ピンク・・・・・筆塗り

蛍光ピンク・・・筆塗り

白・・・・・・・筆塗り

ピンク・・・・・筆塗り

蛍光ピンク・・・筆塗り

白・・・・・・・ガン吹き

白・・・・・・・ガン吹き

白・・・・・・・ガン吹き

これが適当かは判らないがとりあえずこんな感じで下準備をした。

「んー、早くゴシゴシしてみたいぞ!」と

早速、手元にあった400番のペーパーでこすってみる。

お、

お、

出てきた!出てきた!

しかし、

何か変だ、周りの白い部分が汚れてきた。

ペーパーの削れ方がおかしい、乾燥が甘いのか?

とちょっと悩んだが・・・そうか、

やっぱり水研ぎしなきゃダメなんだね!

600番の耐水ペーパーでこすってみると・・・

お~、来たぁ!

でも、とっても疲れてしまったので続きは明日・・・

白・・・・・・・筆塗り

赤・・・・・・・筆塗り

白・・・・・・・筆塗り

ピンク・・・・・筆塗り

蛍光ピンク・・・筆塗り

白・・・・・・・筆塗り

ピンク・・・・・筆塗り

蛍光ピンク・・・筆塗り

白・・・・・・・ガン吹き

白・・・・・・・ガン吹き

白・・・・・・・ガン吹き

これが適当かは判らないがとりあえずこんな感じで下準備をした。

「んー、早くゴシゴシしてみたいぞ!」と

早速、手元にあった400番のペーパーでこすってみる。

お、

お、

出てきた!出てきた!

しかし、

何か変だ、周りの白い部分が汚れてきた。

ペーパーの削れ方がおかしい、乾燥が甘いのか?

とちょっと悩んだが・・・そうか、

やっぱり水研ぎしなきゃダメなんだね!

600番の耐水ペーパーでこすってみると・・・

お~、来たぁ!

でも、とっても疲れてしまったので続きは明日・・・

2012年06月19日

其の745 直付け3Dアイ

(昨日の続き)

[直付け3Dアイの作り方(ゾフィ流)]

まずはのり付きアルミテープをポンチで切り抜く

今回は6mmのポンチを使用。

切り抜いたアルミテープを貼り付け、筆記具の柄などで

シワを伸ばしながら密着させる。

今回は塗装面に付けるのでアルミテープにしたがアルミ貼りの上に

付けるのなら白のペイントでスタンピングすればよい。

ホログラムシートなんかを使ってもおもしろいと思う。

次に黒目をスタンピング方式で盛り付ける。

筆で丸くするのは至難のワザなので何か丸い棒状の物に塗料を付け

スタンプするように塗料をアルミの上に盛る。(塗料はMrカラー)

丸い棒は何でもよいのだが私は会社で使っているドリルの反対側で

やっている。ドリルは普通0.1mmとびで径が揃っているので好みの

大きさにするのに都合が良い(例えば白目が6.6mmで黒目が3.4mmとか)

立体感はお好みで調整するが塗料が薄すぎると盛り上がらないので

ちょっと濃い目がいいかも。

黒目の量にもよるがこの後半日ほど乾かす。

後はその上にエポキシを盛るのだが、ここで重要なのはA液とB液を

混ぜる時になるべく気泡が出来ないようにゆっくり混ぜる事だ。

(それでも小さい気泡が!・・・)

ヨウジを使ってアルミテープの上に盛り付ける。

少し多めに盛り付け後で調整する。

ヨウジの尖った方を使ってアルミテープの外形がほぼかぶる位まで広げ

その後多めの盛ったエポキシを少しずつヨウジに移してはボロキレなどに

ふき取って盛り上がり加減を調整する。

この時大きな気泡があれば一緒にすくい取る。(なかなか取れないのだが)

私は5分硬化型のボンドエポクリアーを使っているが

硬化時間が遅いタイプは粘度が違うと思われるので

上手く盛れないかもしれない。

5分硬化型でも盛り付けた直後は流動性があるので5分~10分くらいは

様子を見ながら置き方を調整する必要がある。

私はアイが水平になるようにトレイに穴をあけて保持させた。

粘度がゆるく盛り上がらない時は真下に向けて固まるのを

待つ必要があるかも。

最後にエポキシが硬化するのを1日ほど待ってから仕上げに

1液性ウレタンで2回ほどデッピングして完成。

でもねー・・・

今こうして作り方をまとめてみると

結構熟練も必要だしメンドクサイかも。ゴメン!

おっと、書き忘れたが

左右の目は時間差でやらないといけない・・・

やっぱりメンドウだ!

[直付け3Dアイの作り方(ゾフィ流)]

まずはのり付きアルミテープをポンチで切り抜く

今回は6mmのポンチを使用。

切り抜いたアルミテープを貼り付け、筆記具の柄などで

シワを伸ばしながら密着させる。

今回は塗装面に付けるのでアルミテープにしたがアルミ貼りの上に

付けるのなら白のペイントでスタンピングすればよい。

ホログラムシートなんかを使ってもおもしろいと思う。

次に黒目をスタンピング方式で盛り付ける。

筆で丸くするのは至難のワザなので何か丸い棒状の物に塗料を付け

スタンプするように塗料をアルミの上に盛る。(塗料はMrカラー)

丸い棒は何でもよいのだが私は会社で使っているドリルの反対側で

やっている。ドリルは普通0.1mmとびで径が揃っているので好みの

大きさにするのに都合が良い(例えば白目が6.6mmで黒目が3.4mmとか)

立体感はお好みで調整するが塗料が薄すぎると盛り上がらないので

ちょっと濃い目がいいかも。

黒目の量にもよるがこの後半日ほど乾かす。

後はその上にエポキシを盛るのだが、ここで重要なのはA液とB液を

混ぜる時になるべく気泡が出来ないようにゆっくり混ぜる事だ。

(それでも小さい気泡が!・・・)

ヨウジを使ってアルミテープの上に盛り付ける。

少し多めに盛り付け後で調整する。

ヨウジの尖った方を使ってアルミテープの外形がほぼかぶる位まで広げ

その後多めの盛ったエポキシを少しずつヨウジに移してはボロキレなどに

ふき取って盛り上がり加減を調整する。

この時大きな気泡があれば一緒にすくい取る。(なかなか取れないのだが)

私は5分硬化型のボンドエポクリアーを使っているが

硬化時間が遅いタイプは粘度が違うと思われるので

上手く盛れないかもしれない。

5分硬化型でも盛り付けた直後は流動性があるので5分~10分くらいは

様子を見ながら置き方を調整する必要がある。

私はアイが水平になるようにトレイに穴をあけて保持させた。

粘度がゆるく盛り上がらない時は真下に向けて固まるのを

待つ必要があるかも。

最後にエポキシが硬化するのを1日ほど待ってから仕上げに

1液性ウレタンで2回ほどデッピングして完成。

でもねー・・・

今こうして作り方をまとめてみると

結構熟練も必要だしメンドクサイかも。ゴメン!

おっと、書き忘れたが

左右の目は時間差でやらないといけない・・・

やっぱりメンドウだ!

2012年06月18日

其の744 オリジナルアイ

ハンドメイドルアーを作るにあたり

目をどうするかはとても重要なファクターだ

しかし、いざお店に買いに行くとまず気に入る物は置いていない。

サイズ、色、黒目の大きさが気になったりもする。

なので最近はほとんどペイントアイにしてしまうのだが

出来合いの3Dアイにしない理由がもう一つある。

それは掘り込みが苦手でどうも上手く行かないのだ。

よくハウツー本やブログなどでは3Dアイを貼る為にポンチで

型取りしそれを彫刻刀などで掘り込む方法が紹介されている。

いとも簡単に出来そうであるが、いざやってみるとこれが

なかなか上手くいかない。

ポンチの大きさもさることながら、どの位の深さに彫ればよいのかとか

底をなるべく平らにしなければならないとか、結構難しい。

普通ルアーの頭の部分のカーブはアールが小さい為、ポンチで

型取った円もその円周の場所によって深さが違う為さらに難しくなり

うっかりすると目の外側ががポロリと剥がれてしまう事もよくある話だ。

またアイを貼る接着剤が多すぎてあふれてしまったり

接着剤が目玉に付いて曇ったり、私にとって出来合の3Dアイを使うのは

かなりの鬼門なのである。

そんな訳で今回、掘り込みが要らない直付けの3Dアイにしたのだ。

カーブのきつい所も掘り込みをしないのでキレイに付けられるし

もちろん色や形も自由自在。

こいつはイケル!(自己満ですけど)

(作り方のコツは長くなるのでまた明日。)

目をどうするかはとても重要なファクターだ

しかし、いざお店に買いに行くとまず気に入る物は置いていない。

サイズ、色、黒目の大きさが気になったりもする。

なので最近はほとんどペイントアイにしてしまうのだが

出来合いの3Dアイにしない理由がもう一つある。

それは掘り込みが苦手でどうも上手く行かないのだ。

よくハウツー本やブログなどでは3Dアイを貼る為にポンチで

型取りしそれを彫刻刀などで掘り込む方法が紹介されている。

いとも簡単に出来そうであるが、いざやってみるとこれが

なかなか上手くいかない。

ポンチの大きさもさることながら、どの位の深さに彫ればよいのかとか

底をなるべく平らにしなければならないとか、結構難しい。

普通ルアーの頭の部分のカーブはアールが小さい為、ポンチで

型取った円もその円周の場所によって深さが違う為さらに難しくなり

うっかりすると目の外側ががポロリと剥がれてしまう事もよくある話だ。

またアイを貼る接着剤が多すぎてあふれてしまったり

接着剤が目玉に付いて曇ったり、私にとって出来合の3Dアイを使うのは

かなりの鬼門なのである。

そんな訳で今回、掘り込みが要らない直付けの3Dアイにしたのだ。

カーブのきつい所も掘り込みをしないのでキレイに付けられるし

もちろん色や形も自由自在。

こいつはイケル!(自己満ですけど)

(作り方のコツは長くなるのでまた明日。)

2012年06月14日

其の742 ようこそ!

自己満足の世界へ

クランクを作るつもりが何故かシャッドライクに

しかし満足度は100%

仰向けカラーにしたのはちょっとした遊び心であるが

多分これで外敵からは発見され易いはず。

Length : 68mm

Weight : 9.3g

type : floating

さあ、今週末が楽しみだ。

これで釣れたら自己満足度はさらに2倍3倍になるのだ!

クランクを作るつもりが何故かシャッドライクに

しかし満足度は100%

仰向けカラーにしたのはちょっとした遊び心であるが

多分これで外敵からは発見され易いはず。

Length : 68mm

Weight : 9.3g

type : floating

さあ、今週末が楽しみだ。

これで釣れたら自己満足度はさらに2倍3倍になるのだ!

2012年06月12日

其の741 梅シロップ

この間、初のセルロース導入も出鼻をくじかれ

再び一液性ウレタンの世話になる運びになったのだが

直前まで使っていたZ社のウレタンが入っていたビンの使い勝手が

良かったので再利用する事にした。

新たに購入した500ml入りウレタンフロアをZ社の空き瓶に移して使うのだが

さて、ここで問題なのは余ったウレタンを出来れば半年後無キズで使いたいのだ。

ご存知のように一液性ウレタンは空気中の湿気と反応して硬化するので

そのまま蓋をしただけでは半分ほどになったビンの中の空気が悪さをして

硬化が進行するのは間違いない、なので小さなビンに移し変えなるべく

ビン中の空気を少なくする作戦を取る事にした。

500mlのウレタンフロア、Z社の空き瓶とダイソーで買って来た

250mlの保存瓶にほぼ満タンに移し変える。

ダイソーでなるべくきっちり締まりそうなビンを選んだのだが。

(同じタイプのビンでも蓋をきつく閉めると空回りしてしまう物もあった。)

家に帰ってからよく見ると

「完全密封ではありません」ときた

ならば

こちらも対抗処置をするのみ!

会社で使っている防錆紙に包んでさらにジップロップで封印。

ここまですると、もう意地である!

さてさて効果が有るかは半年後のお楽しみ。

・・・・・

実家の庭で採った梅で梅シロップを初めて作ってみる。

梅1キロと氷砂糖1キロをビンに入れるだけでいいらしいのだが

本当にコレがシロップになるのだろうか・・・

密封してから今日で1週間。

おうおうおう、なんかいい感じ!

こちらは約1ヶ月で美味しい梅シロップが出来上がるらしい

2012年06月05日

其の736 セルロース粘度

セルロースセメントの粘度はどのくらいなのだろうか?

今までハンドメルアーのコーティングは1液性ウレタンを使ってきた。

快適に使えるのは2ヶ月ほどでその後は粘度が増し、約半年で使えなくなるのが

いつものパターンである。

そもそも1液性を半年以上使う事に無理があるのかもしれないが

根っからの貧乏性なのでもったいなくてしょうがない。

ならば長持ちしそうなセルロースセメントを一度使ってみようかと

言う事になったのである。

そもそも今までセルロースを使わずウレタンにしてきたのは

下地にしろトップコートにしろドブ付けにする回数がウレタンの方が

断然少なくて済むからで、コレは当然その皮膜の厚みがウレタンの方が厚く

セルロースの方が薄い事が所以するに他ならない。

私は今までセルロースセメントなる物を使った事がないので知らないのだが

皮膜の薄いセルロースの粘度は、当然低くサラサラした物だと思っていたのだ。

セルロースの粘度ってこんなにトロミがあるのだろうか!?

(一昨日購入、今回が使用一回目)

コレは1液性ウレタンで言うと丁度4ヶ月経過した位のトロミである。

いろいろネットで調べてみたのだがメーカーによってセルロース繊維の

含有量が違うらしく乾燥性や粘度が多少違うようであるのだが、その粘度が

どの程度なのかの記載を見つけることは出来なかった。

ドブ付けから引き上げるとポタ~リポタ~リと垂れるのは3滴ほど、

4滴目は既に硬化してしまう、高温多湿の時期ではあるのだが、これほどなのか?

過去の経験からこの手の塗料を買う場合なるべく

新しそうな(新しく仕入れた)物を買うようにしている。

売れないお店でほこりをかぶったような塗料は間違いなく危険であるからだ。

で、このセルロースは店長に確認した訳ではないが、新しそうと読んだのだ。

まさか古くて硬化が進んでいるなんて事は考えたくはないのだが・・・

ただ下地の出来具合は逆に皮膜が厚くカンペキのようである(ドブ付け4回)

もちろん白濁は強烈なので今回トップコートはまたウレタンに戻す事にしよう。

今までハンドメルアーのコーティングは1液性ウレタンを使ってきた。

快適に使えるのは2ヶ月ほどでその後は粘度が増し、約半年で使えなくなるのが

いつものパターンである。

そもそも1液性を半年以上使う事に無理があるのかもしれないが

根っからの貧乏性なのでもったいなくてしょうがない。

ならば長持ちしそうなセルロースセメントを一度使ってみようかと

言う事になったのである。

そもそも今までセルロースを使わずウレタンにしてきたのは

下地にしろトップコートにしろドブ付けにする回数がウレタンの方が

断然少なくて済むからで、コレは当然その皮膜の厚みがウレタンの方が厚く

セルロースの方が薄い事が所以するに他ならない。

私は今までセルロースセメントなる物を使った事がないので知らないのだが

皮膜の薄いセルロースの粘度は、当然低くサラサラした物だと思っていたのだ。

セルロースの粘度ってこんなにトロミがあるのだろうか!?

(一昨日購入、今回が使用一回目)

コレは1液性ウレタンで言うと丁度4ヶ月経過した位のトロミである。

いろいろネットで調べてみたのだがメーカーによってセルロース繊維の

含有量が違うらしく乾燥性や粘度が多少違うようであるのだが、その粘度が

どの程度なのかの記載を見つけることは出来なかった。

ドブ付けから引き上げるとポタ~リポタ~リと垂れるのは3滴ほど、

4滴目は既に硬化してしまう、高温多湿の時期ではあるのだが、これほどなのか?

過去の経験からこの手の塗料を買う場合なるべく

新しそうな(新しく仕入れた)物を買うようにしている。

売れないお店でほこりをかぶったような塗料は間違いなく危険であるからだ。

で、このセルロースは店長に確認した訳ではないが、新しそうと読んだのだ。

まさか古くて硬化が進んでいるなんて事は考えたくはないのだが・・・

ただ下地の出来具合は逆に皮膜が厚くカンペキのようである(ドブ付け4回)

もちろん白濁は強烈なので今回トップコートはまたウレタンに戻す事にしよう。

2012年05月30日

其の732 白い奴と黒い奴

Zよ、お前もか!

コイツはもしかすると思ったのだが

やっぱり寿命は半年であった。

2ヶ月程前から湯煎して粘度を下げ無理矢理使っていたのだが

デロデロになってしまいもう限界。

しかしどうしてもこのクランクを早く仕上げたいので

こんな時の為にと一緒に買った、専用薄め液で薄めて

筆塗りしたのだが

今度は薄め過ぎたか塗装が浮いてシワだらけに

コレはまさに格言通り「急いては事を仕損じる」と言う事である。

(次は・・・セルロース・・・使ってみるかな・・・)

でもまあ仕上げには失敗してしまったが

白い奴と黒い奴が出来上がり、先日牛久水系にてデビューした訳である。

(今回、参考にしたカラーイメージは#021と#031 )

)

実釣テストの結果、想定どおりの泳ぎだったのだが

あまりにタイトウォブル過ぎてクランクっぽくないので

現在別の形で製作中である。

コイツはもしかすると思ったのだが

やっぱり寿命は半年であった。

2ヶ月程前から湯煎して粘度を下げ無理矢理使っていたのだが

デロデロになってしまいもう限界。

しかしどうしてもこのクランクを早く仕上げたいので

こんな時の為にと一緒に買った、専用薄め液で薄めて

筆塗りしたのだが

今度は薄め過ぎたか塗装が浮いてシワだらけに

コレはまさに格言通り「急いては事を仕損じる」と言う事である。

(次は・・・セルロース・・・使ってみるかな・・・)

でもまあ仕上げには失敗してしまったが

白い奴と黒い奴が出来上がり、先日牛久水系にてデビューした訳である。

(今回、参考にしたカラーイメージは#021と#031

)

)実釣テストの結果、想定どおりの泳ぎだったのだが

あまりにタイトウォブル過ぎてクランクっぽくないので

現在別の形で製作中である。

2012年04月23日

其の720 上げ底

私が使っている瞬間接着剤、

今の所コイツが一番固まりにくいと思っているのだが。

取り扱いが悪いとやっぱり固まってしまうので

長い針の画鋲は必需品である。

直ぐに固まって最後まで使い切れずイラっとすることが多い

瞬間であるが、今日は固まってしまって使えないのか、それとも

使い切ってしまったのか、判らないで手こずってしまった。

画鋲を刺しても出なかったのでいつものSUS線の先を尖らせて

置くまで突っ込んだにもかかわらず出てこない。

こりゃダメだと思いニッパで切ってみたら、なんてことはない

ただの空っぽだったのだ。

そんなアホな苦労をしないように容器は透明にして欲しいものである・・・

それにしても「上げ底」だな~

ん?こう言うのって「上げ底」とは言わないのかな

今の所コイツが一番固まりにくいと思っているのだが。

取り扱いが悪いとやっぱり固まってしまうので

長い針の画鋲は必需品である。

直ぐに固まって最後まで使い切れずイラっとすることが多い

瞬間であるが、今日は固まってしまって使えないのか、それとも

使い切ってしまったのか、判らないで手こずってしまった。

画鋲を刺しても出なかったのでいつものSUS線の先を尖らせて

置くまで突っ込んだにもかかわらず出てこない。

こりゃダメだと思いニッパで切ってみたら、なんてことはない

ただの空っぽだったのだ。

そんなアホな苦労をしないように容器は透明にして欲しいものである・・・

それにしても「上げ底」だな~

ん?こう言うのって「上げ底」とは言わないのかな

2012年04月19日

其の718 バス用

今年の冬、トラウト用に作ったミノー。

タイトウォブリングするようにと

試行錯誤した結果生まれた形。

その形を基本にバス用のバーサタイルルアーを製作中だ。

ミノーとクランクとバイブレーションを足して

3で割ったような形のルアーを目指しているのだが・・・

コレはフックハンガーを作っているところ

釘のアタマをクイキリと言うニッパみたいなものでカットする。

0.9mmのSUS軟線を引っ張りながら成形し、後で万力に挟んで

平らに矯正する。

・・・・・

作業を進めたいところなのだが、実は厄介な仕事を抱えてしまい

現在作業は中断している。

難しい仕事なのに納期が無い・・・

とってもヤバイ!

タイトウォブリングするようにと

試行錯誤した結果生まれた形。

その形を基本にバス用のバーサタイルルアーを製作中だ。

ミノーとクランクとバイブレーションを足して

3で割ったような形のルアーを目指しているのだが・・・

コレはフックハンガーを作っているところ

釘のアタマをクイキリと言うニッパみたいなものでカットする。

0.9mmのSUS軟線を引っ張りながら成形し、後で万力に挟んで

平らに矯正する。

・・・・・

作業を進めたいところなのだが、実は厄介な仕事を抱えてしまい

現在作業は中断している。

難しい仕事なのに納期が無い・・・

とってもヤバイ!

2012年04月18日

其の717 アラバマリグ

去年の11月、アラバマリグを自分なりに工夫して作ってみたのだが

その記事へのアクセス数がハンパではない。

通常の記事と比べるとその数は2ケタも違うのだ。

賛否両論のリグではあるがその威力(関心度も含め)は

凄まじいものがある。

今でも時々、「参考になりました」と言うコメントを頂き、

こんな拙いブログでも人様のお役に立てたのかと思うと

嬉しい限りで、新たな創作意欲への励みにもなっている。

ところで、今シーズン未だ初バスに出会えない私であるが

ハンドメイドには無限の楽しみがあってどっぷり嵌っている。

いつもロッドは1本しか持って行かない私にとって

このサイズが必要なのであります。

(なにもローリングスイベルにする必要がないのではと

普通のスナップを付けてみた仕様。 )

)

その記事へのアクセス数がハンパではない。

通常の記事と比べるとその数は2ケタも違うのだ。

賛否両論のリグではあるがその威力(関心度も含め)は

凄まじいものがある。

今でも時々、「参考になりました」と言うコメントを頂き、

こんな拙いブログでも人様のお役に立てたのかと思うと

嬉しい限りで、新たな創作意欲への励みにもなっている。

ところで、今シーズン未だ初バスに出会えない私であるが

ハンドメイドには無限の楽しみがあってどっぷり嵌っている。

いつもロッドは1本しか持って行かない私にとって

このサイズが必要なのであります。

(なにもローリングスイベルにする必要がないのではと

普通のスナップを付けてみた仕様。

)

)2012年02月21日

2012年02月11日

其の700 ヒートンの強度

去年の秋にこのヒートン方式を採用した時から

ずっと気になっていた。

「この方式は強度的に大丈夫なのか?」

ヒートン方式は作るのが簡単なので採用したが

ハンガー方式に比べれば強度が劣るのは明らかである。

今回プールフィッシング用にと50mmサイズのミノーを

作るにあたり、ヒートンの長さが長く出来ない為に

その強度が気になり、一度引張試験をしてみる事にした。

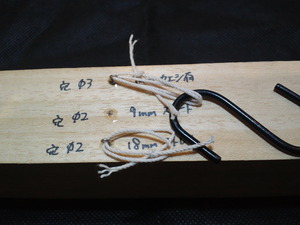

実験するのはこの3種類

軟質タイプ0.7mmのSUS線で埋め込まれる部分の長さが

9mmと倍の長さの18mm、そして9mmでカエシを設けた物の3種類である。

アユース材に2液性のエポキシで接着、接着から32時間後に実験を行った。

私の予想では一番弱いと思われる9mmストレートで4kgもつかどうか

と言う感じなのだが、さて皆さんはどう予想するであろうか・・・

実験開始

実験方法はエコバックに2Lの水を入れたペットボトルを

ぶら下げると言う方法で行った。

まずは2L=2kg

OK! 大丈夫である。

続いて4L=4kg

願わくばクリアしてくれと、そ~っと手を離すと

セーフ!

よっしゃ!

この4kgと言う荷重はあくまで静的荷重なので

魚が暴れたり、フッキング時の突撃的な荷重がかかった時

どうなのかは判らないが、とりあえず1kgぐらいまでの魚なら

何とか行けそうである。

実験続行

6L=6kg

おっと、6kgもクリア!

8kgはヤバイでしょ

ありゃりゃ、セーフ。想定外の耐荷重

5本、10kg!

ブツン!

なんか、鈍い音がした。

28lbのスナップが潰れた~

でも、ヒートンはセーフ!すっげー

いったい何キロまでもつのか!?

スナップを外し、ワイヤー直付けで実験再開

12kg!

セーフ!

14・・・

バチン!

ドッスン!!!

ついに切れたー

と、思ったら

切れたのはヒートンとS字フックを繋いでいたワイヤーで

ヒートンは無事!

で結局、次の8本=16kgでようやくぶち抜けたのであった。

結果、9mmストレートでも14kg≒30lbの(静的)耐荷重がある事が判った。

この結果はプールフィッシングでの使用に関して十分な値であろう。

そしてさらに強力と思われる18mmタイプとカエシタイプの実験は

中止とした。なぜなら用意したペットボトルが8本しかなかったのだ。

もちろん、両方とも16kgはなんなくクリアした。

結構、丈夫なもんだね~

ずっと気になっていた。

「この方式は強度的に大丈夫なのか?」

ヒートン方式は作るのが簡単なので採用したが

ハンガー方式に比べれば強度が劣るのは明らかである。

今回プールフィッシング用にと50mmサイズのミノーを

作るにあたり、ヒートンの長さが長く出来ない為に

その強度が気になり、一度引張試験をしてみる事にした。

実験するのはこの3種類

軟質タイプ0.7mmのSUS線で埋め込まれる部分の長さが

9mmと倍の長さの18mm、そして9mmでカエシを設けた物の3種類である。

アユース材に2液性のエポキシで接着、接着から32時間後に実験を行った。

私の予想では一番弱いと思われる9mmストレートで4kgもつかどうか

と言う感じなのだが、さて皆さんはどう予想するであろうか・・・

実験開始

実験方法はエコバックに2Lの水を入れたペットボトルを

ぶら下げると言う方法で行った。

まずは2L=2kg

OK! 大丈夫である。

続いて4L=4kg

願わくばクリアしてくれと、そ~っと手を離すと

セーフ!

よっしゃ!

この4kgと言う荷重はあくまで静的荷重なので

魚が暴れたり、フッキング時の突撃的な荷重がかかった時

どうなのかは判らないが、とりあえず1kgぐらいまでの魚なら

何とか行けそうである。

実験続行

6L=6kg

おっと、6kgもクリア!

8kgはヤバイでしょ

ありゃりゃ、セーフ。想定外の耐荷重

5本、10kg!

ブツン!

なんか、鈍い音がした。

28lbのスナップが潰れた~

でも、ヒートンはセーフ!すっげー

いったい何キロまでもつのか!?

スナップを外し、ワイヤー直付けで実験再開

12kg!

セーフ!

14・・・

バチン!

ドッスン!!!

ついに切れたー

と、思ったら

切れたのはヒートンとS字フックを繋いでいたワイヤーで

ヒートンは無事!

で結局、次の8本=16kgでようやくぶち抜けたのであった。

結果、9mmストレートでも14kg≒30lbの(静的)耐荷重がある事が判った。

この結果はプールフィッシングでの使用に関して十分な値であろう。

そしてさらに強力と思われる18mmタイプとカエシタイプの実験は

中止とした。なぜなら用意したペットボトルが8本しかなかったのだ。

もちろん、両方とも16kgはなんなくクリアした。

結構、丈夫なもんだね~

2012年02月10日

其の699 背ビレ

去年の秋

フラットサイドミノーなる物を作ってみた。

ミノーがウォブリングした際に少しでも大きな波動が

出るようにと思ったのである。

そして、これはこれで実績もあったので

この企みの効果は出たのだと自己満足したのであるが

ルアーとしてのデザイン的な事は無視した形であった。

で、今回

そのフラットサイドとしての役割を背ビレを付ける事で

果たそうと考えた。

ただこの部分の抵抗が大きくなれば

泳ぎが悪くなるのは当然の事で心配しながら

スイミングテストを行ったのだが・・・

問題なし!

行けてます!

フラットサイドミノーなる物を作ってみた。

ミノーがウォブリングした際に少しでも大きな波動が

出るようにと思ったのである。

そして、これはこれで実績もあったので

この企みの効果は出たのだと自己満足したのであるが

ルアーとしてのデザイン的な事は無視した形であった。

で、今回

そのフラットサイドとしての役割を背ビレを付ける事で

果たそうと考えた。

ただこの部分の抵抗が大きくなれば

泳ぎが悪くなるのは当然の事で心配しながら

スイミングテストを行ったのだが・・・

問題なし!

行けてます!

2012年02月02日

其の696 ハンドメと私

私がルアーフィッシングを始めたのは

今から30年以上も前、私が二十歳の頃だった。

その頃当時勤めていた会社の社長に誘われて

よく渓流釣りに行っていたのだが

ルアーに興味を持ち始めていた私は

とにかくルアーなる物で魚を釣りたくなり

海の小物用チョイ投げパックロッドと小型のスピニングリール

そして適当なルアーをいくつか買って渓流魚に挑んだのだ。

(当時渓流魚用のルアーと言えばスプーンかスピナーで

ミノーのようなプラグは売っていなかったよう思うのだが

私が気が付かなかっただけなのかも?)

しかしながら餌釣りの片手間にド素人が投げるルアーに

喰らい付く唐変木な岩魚や山女魚が居るはずも無く

唯一掛かったのはウグイ一匹のみだった。

(でもどう言う訳か釣れないのに夢中だった。)

なぜ釣れないのか?ルアーが悪いのか?

いろいろなルアーを試せれば良かったのだが

当時は金銭的理由から量的手段を取る事は出来なかった。

そんな中、変な形のスプーンに出会った。

ご存知ルーハージェンセンのハスルアーだ。

この形なら、自分で作れる!

今思うと、まさに運命的な出会いだったかもしれない。

鉄板を切り抜き、プラカラーを塗っただけのお粗末な物だが

コレが私が30年前に作った人生初のハンドメルアーである。

これと同じ物を色違いで5~6個作った記憶があるのだが

ロストしてしまったのかこれ1個しか見つからなかった。

私が最初にハンドメイドルアーを作った理由は

ご多分に漏れず、金銭的な理由からである。

本当に釣れるかどうかも判らないルアーを

買ってはロストを繰り返していたのでは

いくら小遣いがあっても足りたものではない

それだったら自分で作れば安上がり!そして

自作のルアーで仕留めると言う新たな楽しみも増える訳で

まさに一石二鳥だったのである。

一時期ルアーフィッシングから離れた時期もあったのだが

30年以上前に始まった私のルアー作り

今現在はちょっと違う理由がある。

(金銭的理由がないと言えばウソになるが

実際はハンドメの為の道具や塗料そして

手間を考えると買った方がはるかに安い)

それはオリジナリティーを表現したいと言う事。

世に有る形や色にとらわれず

自分の妄想に基づいた形や色

そして自分なりのコンセプトを表現する。

今これが一番の理由である。

(もう一度上の画像を見て欲しい

これはさっき気付いたのだが

ヘッドの形やラインアイの位置を見ると

当時からなにやら怪しい妄想に取り付かれていた

気配があったようだ。笑)

そして大事な事だあと二つ。

一つは作っていて楽しい事。

もう一つは、これが最も重要なのだが

それで釣るという事

私の場合うっかりすると

作る事で満足感を達成してしまう事がある。

それはキレイに作ろうとか本格的な物を作ろうとすればするほど

陥るワナで、わりと最近になって気が付いた。

本来の目的を忘れてはダメなのだ。

簡単に作って、多く釣る!

これが私の理想である・・・

どうやったら手間を掛けずに作れるか

試行錯誤を繰り返し1ヶ月半も掛かってしまった最新作

理想ははるか彼方のようである。

700回記念記事、最後までご覧いただき

ありがとうございます。オシマイ

今から30年以上も前、私が二十歳の頃だった。

その頃当時勤めていた会社の社長に誘われて

よく渓流釣りに行っていたのだが

ルアーに興味を持ち始めていた私は

とにかくルアーなる物で魚を釣りたくなり

海の小物用チョイ投げパックロッドと小型のスピニングリール

そして適当なルアーをいくつか買って渓流魚に挑んだのだ。

(当時渓流魚用のルアーと言えばスプーンかスピナーで

ミノーのようなプラグは売っていなかったよう思うのだが

私が気が付かなかっただけなのかも?)

しかしながら餌釣りの片手間にド素人が投げるルアーに

喰らい付く唐変木な岩魚や山女魚が居るはずも無く

唯一掛かったのはウグイ一匹のみだった。

(でもどう言う訳か釣れないのに夢中だった。)

なぜ釣れないのか?ルアーが悪いのか?

いろいろなルアーを試せれば良かったのだが

当時は金銭的理由から量的手段を取る事は出来なかった。

そんな中、変な形のスプーンに出会った。

ご存知ルーハージェンセンのハスルアーだ。

この形なら、自分で作れる!

今思うと、まさに運命的な出会いだったかもしれない。

鉄板を切り抜き、プラカラーを塗っただけのお粗末な物だが

コレが私が30年前に作った人生初のハンドメルアーである。

これと同じ物を色違いで5~6個作った記憶があるのだが

ロストしてしまったのかこれ1個しか見つからなかった。

私が最初にハンドメイドルアーを作った理由は

ご多分に漏れず、金銭的な理由からである。

本当に釣れるかどうかも判らないルアーを

買ってはロストを繰り返していたのでは

いくら小遣いがあっても足りたものではない

それだったら自分で作れば安上がり!そして

自作のルアーで仕留めると言う新たな楽しみも増える訳で

まさに一石二鳥だったのである。

一時期ルアーフィッシングから離れた時期もあったのだが

30年以上前に始まった私のルアー作り

今現在はちょっと違う理由がある。

(金銭的理由がないと言えばウソになるが

実際はハンドメの為の道具や塗料そして

手間を考えると買った方がはるかに安い)

それはオリジナリティーを表現したいと言う事。

世に有る形や色にとらわれず

自分の妄想に基づいた形や色

そして自分なりのコンセプトを表現する。

今これが一番の理由である。

(もう一度上の画像を見て欲しい

これはさっき気付いたのだが

ヘッドの形やラインアイの位置を見ると

当時からなにやら怪しい妄想に取り付かれていた

気配があったようだ。笑)

そして大事な事だあと二つ。

一つは作っていて楽しい事。

もう一つは、これが最も重要なのだが

それで釣るという事

私の場合うっかりすると

作る事で満足感を達成してしまう事がある。

それはキレイに作ろうとか本格的な物を作ろうとすればするほど

陥るワナで、わりと最近になって気が付いた。

本来の目的を忘れてはダメなのだ。

簡単に作って、多く釣る!

これが私の理想である・・・

どうやったら手間を掛けずに作れるか

試行錯誤を繰り返し1ヶ月半も掛かってしまった最新作

理想ははるか彼方のようである。

700回記念記事、最後までご覧いただき

ありがとうございます。オシマイ

2012年01月22日

其の695 塗装テスト

ハンドメルアーのアルミ貼りが面倒なので

塗装でごまかそうと導入したアルミ箔の光沢を実現すると言う

特殊塗料。

去年の12月の始めにちょっと試した所では、それまで使っていた

Mr.カラーのメタリックシリーズとあまり違いがなかったのだが

その使い方のコツを良く見ると下地は黒で如何にキレイに処理するかで

輝きが全然違うらしい。

なるほどと言う訳で去年の暮れから下地処理に時間をかけ

やっと実験本番となった。

1液性ウレタンのデッピング→ペーパー掛けを繰り返す事4回

木目が完全にツルツルになった所でブラックを吹いた。

しかしこのブラック塗装がうまく行かず、艶が良く出なかったので

さらにウレタンコートをかけ下地処理を仕上げた。

テスト結果

上…アルミ貼り

中…特殊塗料

下…Mr.カラー

期待した特殊塗料、本物と比べるのはかわいそうだが

残念ながら光沢はそれほど出なかった。

ただ、Mr.カラーと比べるとかなり良い線である。

次にMr.カラーは塗装後に磨くと光るので磨いてみたのだが

磨きすぎて下地の黒が出て来てしまった!

まあ、これはこれでクロームっぽくなってイイ感じか?

特殊塗料の方は磨いても変化は無かった。

またアルミ箔はここでコンパウンドで磨くとさらに光る事を発見!

そしてここからが問題なのだが

以前twmasterさんのコメントでトップコートをすると輝きを失ってしまう

と言うご指摘を受け、そのとき私もそれを確認しているのだが、

今回、この後トップコートを掛けて改めて確認した。

本物のアルミ箔に変化は無いが、特殊塗料の方は若干輝きがうせてしまった。

やはりこの手の塗料はトップコートを掛けると輝きがなくなるようだ。

一方Mr.カラーはさらに黒味を増しクロームがガンメタに

・・・・・

下地処理、塗装方法などやり方によってはもっと光沢が出るのかもしれないが

元々アルミ箔を張るのが面倒で導入しようとした特殊塗料なのにコレでは

アルミを貼るよりはるかに面倒である。

今回のテストの結論、特殊塗料導入は不発と言う事に・・・

おまけ、

ナイフの背中で初めてウロコ模様を書いてみた。

結構簡単に入る!・・・いいね~

塗装でごまかそうと導入したアルミ箔の光沢を実現すると言う

特殊塗料。

去年の12月の始めにちょっと試した所では、それまで使っていた

Mr.カラーのメタリックシリーズとあまり違いがなかったのだが

その使い方のコツを良く見ると下地は黒で如何にキレイに処理するかで

輝きが全然違うらしい。

なるほどと言う訳で去年の暮れから下地処理に時間をかけ

やっと実験本番となった。

1液性ウレタンのデッピング→ペーパー掛けを繰り返す事4回

木目が完全にツルツルになった所でブラックを吹いた。

しかしこのブラック塗装がうまく行かず、艶が良く出なかったので

さらにウレタンコートをかけ下地処理を仕上げた。

テスト結果

上…アルミ貼り

中…特殊塗料

下…Mr.カラー

期待した特殊塗料、本物と比べるのはかわいそうだが

残念ながら光沢はそれほど出なかった。

ただ、Mr.カラーと比べるとかなり良い線である。

次にMr.カラーは塗装後に磨くと光るので磨いてみたのだが

磨きすぎて下地の黒が出て来てしまった!

まあ、これはこれでクロームっぽくなってイイ感じか?

特殊塗料の方は磨いても変化は無かった。

またアルミ箔はここでコンパウンドで磨くとさらに光る事を発見!

そしてここからが問題なのだが

以前twmasterさんのコメントでトップコートをすると輝きを失ってしまう

と言うご指摘を受け、そのとき私もそれを確認しているのだが、

今回、この後トップコートを掛けて改めて確認した。

本物のアルミ箔に変化は無いが、特殊塗料の方は若干輝きがうせてしまった。

やはりこの手の塗料はトップコートを掛けると輝きがなくなるようだ。

一方Mr.カラーはさらに黒味を増しクロームがガンメタに

・・・・・

下地処理、塗装方法などやり方によってはもっと光沢が出るのかもしれないが

元々アルミ箔を張るのが面倒で導入しようとした特殊塗料なのにコレでは

アルミを貼るよりはるかに面倒である。

今回のテストの結論、特殊塗料導入は不発と言う事に・・・

おまけ、

ナイフの背中で初めてウロコ模様を書いてみた。

結構簡単に入る!・・・いいね~

2012年01月14日

其の690 初釣行

この間のコレと

昨日のコレで

既にお気づきの方もいるかと思いますが

アラバマ風

スピナーベイト作ってみました。

以前からアッパーアームに5枚も6枚もブレードが付いた

スピナベがあるのは知っているのですが

アラバマリグの釣れようから想像すると

この配置に何らかの秘密があるのではと考えます。

大きさはかなり小さく重さは17g、いつものタックルで投げられます。

スイミング姿勢、自作ブレードの回り具合、共に良好。

今シーズンの楽しみが一つ追加されました。

と言う訳で、2012年初釣行はスイミングテストのみで終了したのです。

昨日のコレで

既にお気づきの方もいるかと思いますが

アラバマ風

スピナーベイト作ってみました。

以前からアッパーアームに5枚も6枚もブレードが付いた

スピナベがあるのは知っているのですが

アラバマリグの釣れようから想像すると

この配置に何らかの秘密があるのではと考えます。

大きさはかなり小さく重さは17g、いつものタックルで投げられます。

スイミング姿勢、自作ブレードの回り具合、共に良好。

今シーズンの楽しみが一つ追加されました。

と言う訳で、2012年初釣行はスイミングテストのみで終了したのです。

2012年01月13日

其の689 カラーブレード

回転による波動

フラッシング効果

シルエット

トータルバランス上のバイブレーション効果

などがスピナベにおけるブレードの集魚力の要因と思われるが

私は今までこの中で回転による波動にしか興味が無く

これが一番効果があるのだとバカの一つ覚えで

ハンマードでシルバーのコロラドブレードばかり使っていた。

しかし最近思う所があって、シルエットとフラッシング効果も

重点においたカラーブレードを使ってみたくなったのである。

裏面、ホワイトX蛍光ピンク(マニキュアによるラメ仕様)

表面、コンパウンド磨きのピカ仕上げ(あまり光らなかったけど)

素材はアルミ板の0.5mm厚だが、ちょっと薄過ぎて強度不足

次回は0.8かSUS板でやらねば。

早く試したいが実釣は3ヶ月ほど後か?

フラッシング効果

シルエット

トータルバランス上のバイブレーション効果

などがスピナベにおけるブレードの集魚力の要因と思われるが

私は今までこの中で回転による波動にしか興味が無く

これが一番効果があるのだとバカの一つ覚えで

ハンマードでシルバーのコロラドブレードばかり使っていた。

しかし最近思う所があって、シルエットとフラッシング効果も

重点においたカラーブレードを使ってみたくなったのである。

裏面、ホワイトX蛍光ピンク(マニキュアによるラメ仕様)

表面、コンパウンド磨きのピカ仕上げ(あまり光らなかったけど)

素材はアルミ板の0.5mm厚だが、ちょっと薄過ぎて強度不足

次回は0.8かSUS板でやらねば。

早く試したいが実釣は3ヶ月ほど後か?

2012年01月10日

其の688 色流れ

今日こそ初釣りに行けると思ったのだが・・・

いろいろあって断念。まあまあしょうがない

釣りには行けなかったが、朝一の2時間ほどのフリータイムを

癒しの工作タイムにした。

コレは去年の1月にリペイントしたスパイラルバックだが

トップコートによって見事に色流れを起こしてしまった。

この時以来、横着せずに色止め行程を入れるようになったのだが

この色流れを逆手にとって、わざと色流れを起こさせて

筆塗りをエアブラシのようなグラディエイションに仕上げる事が

出来ない物かと、色付け(ピンク色)直後に一液性ウレタンに

デッピングしてみた。

しか~し、結果はご覧の通り上部にクラックが入ったものの

境界線はまったく色流れしなかった。

色流れさせたくない時に、色流れが起きるのに、何故

ワザと起こそうとしても起きないのだろうか?塗装はやっぱり

難しい!

いろいろあって断念。まあまあしょうがない

釣りには行けなかったが、朝一の2時間ほどのフリータイムを

癒しの工作タイムにした。

コレは去年の1月にリペイントしたスパイラルバックだが

トップコートによって見事に色流れを起こしてしまった。

この時以来、横着せずに色止め行程を入れるようになったのだが

この色流れを逆手にとって、わざと色流れを起こさせて

筆塗りをエアブラシのようなグラディエイションに仕上げる事が

出来ない物かと、色付け(ピンク色)直後に一液性ウレタンに

デッピングしてみた。

しか~し、結果はご覧の通り上部にクラックが入ったものの

境界線はまったく色流れしなかった。

色流れさせたくない時に、色流れが起きるのに、何故

ワザと起こそうとしても起きないのだろうか?塗装はやっぱり

難しい!

2011年12月27日

其の684 レッドブラ

Z.Oミノー、レッドブラがやっと完成。

タミヤカラー水性事件やトップコートが剥がれるという問題が発生したり

けっこう手こずったが、出来は上々だ!

この間のレッドヘッドはウォブリングによって2匹に見えるのではないかと言う

「レッドヘッド影分身説」、その実証実験をする為に作ってみたのだが

2匹には見えるゾ!

ボーンカラーもイメージどおりに仕上がった。

(ボーンカラーが有効な理由として、その色が有効と言う訳ではなく

色の付いたルアーをナイフでそぎ落とす事によってプラスチック素材の

肉が薄くなりその事でルアー自体が軽くなって動きがキビキビした物に

なるらしい。またラトル音が乾いた音に変化する効果もあるのだと

かのヒロ内藤氏が言っていたが、私はただ単に真っ白よりボーンの方が

温か味があり、またレトロ感があって好きなのである。)

さてさて、問題はレッドブラにして4匹に見えるかどうかなのだが・・・

まあまあかァ?

タミヤカラー水性事件やトップコートが剥がれるという問題が発生したり

けっこう手こずったが、出来は上々だ!

この間のレッドヘッドはウォブリングによって2匹に見えるのではないかと言う

「レッドヘッド影分身説」、その実証実験をする為に作ってみたのだが

2匹には見えるゾ!

ボーンカラーもイメージどおりに仕上がった。

(ボーンカラーが有効な理由として、その色が有効と言う訳ではなく

色の付いたルアーをナイフでそぎ落とす事によってプラスチック素材の

肉が薄くなりその事でルアー自体が軽くなって動きがキビキビした物に

なるらしい。またラトル音が乾いた音に変化する効果もあるのだと

かのヒロ内藤氏が言っていたが、私はただ単に真っ白よりボーンの方が

温か味があり、またレトロ感があって好きなのである。)

さてさて、問題はレッドブラにして4匹に見えるかどうかなのだが・・・

まあまあかァ?

2011年12月23日

其の682 これって、常識?

タミヤカラーって、水性だったのか!

ずっと以前から私は油性だとばかり思っていた。

(油性と言う言い方が正しいかも判らないのだが…)

何処のお店でもお好みでどうぞと言わんばかりにMr.カラーと

隣合わせで売られていて、成分表示はでちらも合成樹脂(アクリル)である。

大体タミヤカラーのどこにも水性なんてことは書かれてない。

先日、普段使っているMr.カラーの白が無くなってしまったので

買いに行ったのだが、たまたま売り切れていて、止む無くタミヤカラーでも

同じであろうと(その時は同じだと確信していた)買った訳である。

そして、その白にMr.カラーの黄色を混ぜた所

ウッソ~!

固まりました!

Mr.カラーにも水性のシリーズがあって、ちゃんと水溶性と記載があるのに

タミヤカラーにはなぜその記載が無いのだろう。

タミヤカラーを買う人にとって、これは常識と言う事なのでしょうかねー?

ちょっと不親切なように思うのだが・・・

ただ成分表示をよく見ると

合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水、顔料・・・第4類第2石油類

とある。

この「水」の一字で判断して、と言う事なのであろうか?

因みにMr.カラーの成分表示は

合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料・・・第4類第1石油類である。

ところでボーンカラーを作るには白に黄色を混ぜればいいのか~

ずっと以前から私は油性だとばかり思っていた。

(油性と言う言い方が正しいかも判らないのだが…)

何処のお店でもお好みでどうぞと言わんばかりにMr.カラーと

隣合わせで売られていて、成分表示はでちらも合成樹脂(アクリル)である。

大体タミヤカラーのどこにも水性なんてことは書かれてない。

先日、普段使っているMr.カラーの白が無くなってしまったので

買いに行ったのだが、たまたま売り切れていて、止む無くタミヤカラーでも

同じであろうと(その時は同じだと確信していた)買った訳である。

そして、その白にMr.カラーの黄色を混ぜた所

ウッソ~!

固まりました!

Mr.カラーにも水性のシリーズがあって、ちゃんと水溶性と記載があるのに

タミヤカラーにはなぜその記載が無いのだろう。

タミヤカラーを買う人にとって、これは常識と言う事なのでしょうかねー?

ちょっと不親切なように思うのだが・・・

ただ成分表示をよく見ると

合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水、顔料・・・第4類第2石油類

とある。

この「水」の一字で判断して、と言う事なのであろうか?

因みにMr.カラーの成分表示は

合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料・・・第4類第1石油類である。

ところでボーンカラーを作るには白に黄色を混ぜればいいのか~

2011年12月20日

其の681 Z.O.ミノー

量産中!

そして、いつもお世話になっている

DENさんチ(続・太公望の独り言「バサーの知恵袋」)で

たびたび登場し、以前より欲しかったバイスプライヤーなるものを購入した。

私は今までピンバイスに挟んで塗装をしてたのだが、量産化となると無理。

このバイスプライヤーは塗装した後そのまま乾燥させることが出来るので

まだ使ってはいないのだが、とても便利だと思っている。

とは言っても「もっと安いのないかなあ~」とまだ2個しか買ってない。

2011年12月19日

其の680 検証結果

前回、ハンドメルアーの埋め込むウェイトの重さを

あらかじめ計算式で出そうと思い計算してみたのだが

その答えが果たして合っているのか、実験をして検証してみた。

計算上ルアーの総重量が10.05gでサスペンドするはずだ。

鉛を溶かし重さを量りながら少しずつ落としていったら

丁度10gの試料が出来た。

これなら浮かぶはずだと水を張ったタッパに浮かべた所

見事に沈んでしまった!

おっかしいな~と思いつつ、その後少しずつ調整していくと

9.92gでスローシンキング状態になり、

9.88gでやっと浮いた。

この実験結果からするとこのブランクのサスペンドウェイトは

約9.9gである事が判った。

計算では10.05gだったのでその誤差は0.15g

例えば私が使っている#2のスプリットリングの重さが

0.06gなので、この差が大きいか小さいか微妙な所であるが

とりあえず計算方法はこれで合っているものと思われる。

・・・・・

昨日は新色の効果を試すべくMK池に出撃したのだが

全面凍結(この冬、初)していて速攻帰りであった

あらかじめ計算式で出そうと思い計算してみたのだが

その答えが果たして合っているのか、実験をして検証してみた。

計算上ルアーの総重量が10.05gでサスペンドするはずだ。

鉛を溶かし重さを量りながら少しずつ落としていったら

丁度10gの試料が出来た。

これなら浮かぶはずだと水を張ったタッパに浮かべた所

見事に沈んでしまった!

おっかしいな~と思いつつ、その後少しずつ調整していくと

9.92gでスローシンキング状態になり、

9.88gでやっと浮いた。

この実験結果からするとこのブランクのサスペンドウェイトは

約9.9gである事が判った。

計算では10.05gだったのでその誤差は0.15g

例えば私が使っている#2のスプリットリングの重さが

0.06gなので、この差が大きいか小さいか微妙な所であるが

とりあえず計算方法はこれで合っているものと思われる。

・・・・・

昨日は新色の効果を試すべくMK池に出撃したのだが

全面凍結(この冬、初)していて速攻帰りであった

2011年12月18日

其の679 コレであってる?

今までホント適当にウェイトを埋め込んでいたので

フローティングのつもりがシンキングになってしまったりする事が

よくあったが、やはりこれからはちゃんと設定しようと思い

ある程度は計算式で出してみようとトライした。

私がいつも使っている素材はアユースでネットで検索すると

比重は0.32~0.4であるらしい、しかしこれだけ幅があると

誤差が大き過ぎるので実際に現物を量って比重を計算してみた。

比重=物体の質量÷物体と同じ体積の4℃の純水の質量

比重はこの計算式で表されるが、簡単に言うとこうなる。

比重≒重さ÷体積

体積が計算で出せる角材のうちにその重さを量って実際の比重を計算してみると

角材の体積は1.94cmX1.96cmX9.22cm=35.06立方cm

角材の重さが14.91gなので比重は14.91÷35.06=0.43 となる

(アユースの比重0.32~0.4を超えてるが…)

比重が判れば削った後のルアーの重さを量り最初の計算式で

体積が求められる。

(最初下地処理無しのブランクでテストしたのだが、一回水につけてしまうと

アユースが水を吸って重さが変わってしまい、結果に誤差が生じてしまったので

ブランクを下地処理してからテストを再開した。)

0.43=4.32÷体積

したがって体積は10.05立方センチとなり

ルアーの総重量が10.05gでサスペンドすることになる。

今現在ルアーの重さが4.32g

フックやヒートンなどの重さが2.17gであるから

10.05gー4.32gー2.17g=3.56g

塗装やコーティングのよる影響も考慮しなければならないが

とりあえず目安として3.56gのウエイトを追加するとサスペンド状態に

なる計算なのだが。

コレであってる?アルキメデス!

そうだ検証すればよいのか!

フローティングのつもりがシンキングになってしまったりする事が

よくあったが、やはりこれからはちゃんと設定しようと思い

ある程度は計算式で出してみようとトライした。

私がいつも使っている素材はアユースでネットで検索すると

比重は0.32~0.4であるらしい、しかしこれだけ幅があると

誤差が大き過ぎるので実際に現物を量って比重を計算してみた。

比重=物体の質量÷物体と同じ体積の4℃の純水の質量

比重はこの計算式で表されるが、簡単に言うとこうなる。

比重≒重さ÷体積

体積が計算で出せる角材のうちにその重さを量って実際の比重を計算してみると

角材の体積は1.94cmX1.96cmX9.22cm=35.06立方cm

角材の重さが14.91gなので比重は14.91÷35.06=0.43 となる

(アユースの比重0.32~0.4を超えてるが…)

比重が判れば削った後のルアーの重さを量り最初の計算式で

体積が求められる。

(最初下地処理無しのブランクでテストしたのだが、一回水につけてしまうと

アユースが水を吸って重さが変わってしまい、結果に誤差が生じてしまったので

ブランクを下地処理してからテストを再開した。)

0.43=4.32÷体積

したがって体積は10.05立方センチとなり

ルアーの総重量が10.05gでサスペンドすることになる。

今現在ルアーの重さが4.32g

フックやヒートンなどの重さが2.17gであるから

10.05gー4.32gー2.17g=3.56g

塗装やコーティングのよる影響も考慮しなければならないが

とりあえず目安として3.56gのウエイトを追加するとサスペンド状態に

なる計算なのだが。

コレであってる?アルキメデス!

そうだ検証すればよいのか!

2011年12月17日

其の678 新色だが・・・

最近、よく飲むようになってしまったウォッカトニック。

最近、よく飲むようになってしまったウォッカトニック。それ用のトニックウォーターをいつも5本単位で買い置きしているのだが

子供らがサイダー代わりに飲んでしまい、あっという間になくなってしまう。

子供らのせいにしてしまったが自分も結構そのまま飲んでしまう。

多分1本全部飲むとなると飽きる味だが1口2口飲むには抜群と旨い!

と言う訳でついに箱買い。

・・・・・

一目見てZ.O.(ジーオー、ゾフィのゾね

)ルアーと判るオリジナリティーがあって

)ルアーと判るオリジナリティーがあっていつでも何処でも対応できるカラーリングを目指し現在研究?中。

その第1弾がシルバー X マゼンダなのだが

点々を多く入れ過ぎて、ごちゃごちゃになってしまった

ちょっとこれだとイメージと違うんだよな~・・・

シルバーとマゼンダはいいと思うのだが・・・